| 80后女记者眼中400多岁的青果巷“旧事” |

| 发布日期:2012-10-11 |

|

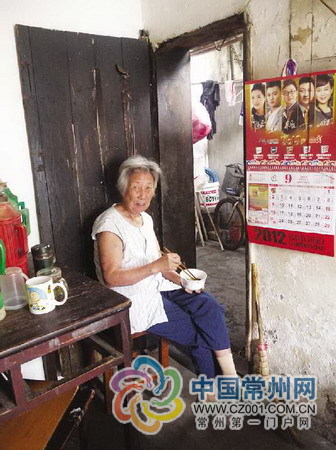

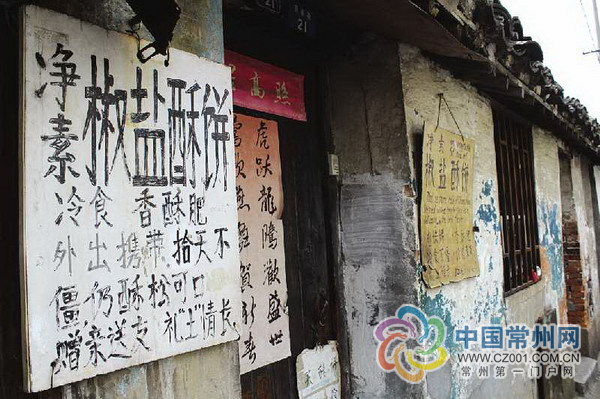

引言 随着青果巷修缮与保护项目的启动,这条拥有400多年历史的老街,再度成为人们关注的焦点。 这条迄今保存最完整的历史文化街区,不仅保存着“河抱古城、城河相依”的江南传统民居风貌,而且至今留存着常州老早头的居民生活形态。当光阴苒茬世事变迁,当人来人随岁月流逝,而这里,时间和声音似乎被停止,遗落下一串串的“城南旧事”。 就让记者带着你走进青果巷,走近青果巷人一天的生活。 城中路上一个左拐,进了青果巷,踏上青石板路,车马声也甩到身后。这是个慢节奏的角落,你可以慢慢走,或是坐下来,发发呆。 青果巷,满足你对江南所有的幻想:粉墙黛瓦,枕河人家,青石板路。 临河的老住户告诉我,旧时每日有船家经过,卖蔬菜。居民用吊篮把钱放下去,船家把菜放进篮子里。有时还有船家叫卖菱角、布料……至今,他们依然保留着原有的生活习惯。 早晨,快节奏的上班族和闲散的老住户擦肩而过 清晨6点,从城中路走进青果巷。深巷里的老宅,门“吱呀”一声开了,阿婆拎着马桶出门,青果巷的一天开始了。 巷口一家烟酒店老板说,青果巷人晨起第一件事是倒马桶,第二件事是烧早饭。之后,无非是买菜、锻炼、搓麻将、准备中饭…… 不一会儿,大麻糕、马脚爪的香味,从炉子里慢悠悠地飘出。提醒人们:早饭点到了。巷子里的人家多是门户大开,望进去,看得到各家的早饭。早起就烧好的粥,凉一凉,搭点萝卜干。巷头买的大麻糕,就着碗豆腐汤…… 吴阿婆家,是青果巷一户寻常人家,门面乍一看,十分窄小,大门望进去,老太太跷着腿,正在吃早饭:萝卜干搭粥。 院子里的炉子上,用了二十多年,“咕嘟咕嘟”烧着开水。麻将桌上,隔天的麻将牌还散着。 “这房子有年头了。”吴阿婆今年81岁,儿子5岁时搬来这里,至今已有五十多年。现在,老太太和儿子、媳妇、孙子一起住。儿媳打工,孙子大学毕业没找到正式工作,也在打零工。 老太太把日子过得有条不紊,6点起床,烧早饭,再烧5瓶开水,拣菜,烧中饭。吃完中饭,才是老太太的娱乐时间,牌友们陆陆续续上门了,他们也都七老八十。“都是老太婆来白相,熬熬辰光咧!”三缺一的时候,吴阿婆就去顶上。人多的时候,吴阿婆就看看热闹,打到三四点才散场——回家烧夜饭。 8点是老巷子最热闹的时候,涌进许多路过的上班族,踩着高跟鞋的时髦女郎,拎着早饭,快步超过慢悠悠散步的居民。不时,有老式脚踏车经过,“叮叮咚咚”——铃铛还是脆生生的。 #p# 午后,时间在这里凝固了 和热闹的早市相比,午后的青果巷是另一个世界。 墙头屋檐上的草花窸窸窣窣,老砖破瓦,白墙黑顶,清一色的小平房,谁家的鸟笼子没了声音,谁家的一缸莲花静谧荡漾。一股檀香飘过,老木门吱呀吱呀,老旧且踏实。 走进一个大院,巷子中的电瓶车声也消失了。秋日阳光透过大棵的梧桐树叶散落在院子里,纱门里隐约可见,躺椅上午觉的老阿婆,一条癞皮狗伏在台阶上,也盹着了。 “买酥饼,请按门铃。”青果巷21号大门锁着,门口挂着一块自制广告牌,还附有“椒盐酥饼”的英文说明。揿下门铃,屋主出来了,眼睛迷蒙,连连打着哈欠。 在长长的夹弄里左拐右拐,才到得房间。 屋主沈笺如今年66岁,他告诉记者,这栋一百多平方米的房子建于明朝,祖上是安徽人,来常州做官,便在这里盖房。其余5个兄弟姐妹先后离开老宅,住进高楼,沈笺如则是留守者。 许多人劝老沈搬家,他总是摇摇头:舍不得搬走。 从出生起,便在老宅子里生活,沈笺如的生活习惯也是“巷民”习惯。天蒙蒙亮,就起来倒马桶。黄梅天,看看地砖潮了,就知道要下雨了。橘皮不扔,挂在阳台上晒晒,留着烧肉。屋角放着的几个小坛子,里头是老沈腌的萝卜干,尝一块,又甜又脆。 “这个房子曾经很热闹,我祖母、父母亲、还有我们兄弟姐妹6个。但渐渐地,人越来越少了。”祖母给沈笺如的影响很深。直到现在,家里还放着各式各样的蒸笼、屉子,重阳糕、米粉团、蒸馒头,这些都是祖母手把手教会的。“蒸重阳糕的那个屉笼已经有百来年历史了。”沈笺如说。 还有一个原因是,他不喜欢高楼里的人际关系。在青果巷,街头巷尾大家都认识,相互串串门,聊聊天,一起晒晒太阳,都是常有的事。到了高楼里,门一关,谁都不认识谁…… 在这种老巷子里,找到一两家传统的手艺店并不难。午间小憩后,他们纷纷开始了一天的第二波忙碌。 巷口做买卖的老板把萝卜丝装在袋子里,来回在木板凳上碾压脱水,下午好直接和着面粉下油锅,炸出一只只金黄灿灿的虾饼。小吃自不在话下,麻糕店,老远就能闻到那熨帖的味儿,一口咬下,芝麻粘脆皮儿;靠晋陵中路巷口的臭豆腐,外脆里嫩。 手工棉鞋、修鞋、编织,都是巷子里经营多年的手艺活儿。 近巷口的一爿小店,大门径直开着。中年女人麻利地把细线穿过珠孔。店里,栩栩如生的小动物、经济实用的笔筒、置物篓,摆满架子,琳琅满目。 陈菡是土生土长的常州人,20多年前嫁到了青果巷。十多年前下岗后,她找过许多工作,2007年到上海学习珠艺后,重新定位,把家里的一部分空间改装成门面房,做珠艺,创业。每天9点钟开门5点钟收摊,数下午的时间最忙。 “你是没看到,以前每到下午店里就坐满了人,全是来学珠艺的。”以前,社区还专门在这里开办了培训班,陈菡免费培训的学生至今已有几百人。 #p# 夜晚:老巷子的夜归人 青果巷的夜在炊烟灯影里到来。 巷子里的“夜生活”,可短得很,从下午4点半到晚上7点半,左右超不过3小时。天一黑,大家都钻回屋里看电视去了。不过白亮的路灯下,隔一段,还会有零星一两个坐在家门口唠嗑的。拐进巷子深处,半导体音乐从门缝里传出。 青果巷16弄。巷口的一对老夫妻,一个看报一个织毛衣。不一会,老太太起身,开始准备晚饭。“不管春夏秋冬,我们都是5点吃饭。吃完饭到门口坐会,汏把浴,看看电视就睡了。” 晚上6点半,闹忙的时间已经过去,巷子渐渐恢复平静。而青果巷78号,张洪新家的蔬菜铺前却依旧车水马龙。 老板娘邓雪正在择青菜,忙着准备一家人的晚饭;大儿子张庆辉刚刚下班,把包放进屋后开始帮忙;张洪新则忙着招呼客人,偶尔还闲聊几句。“基本都认识,每天来买的熟客多。” 从安徽来常打工多年,张家一直以卖菜为生。2006年在这边租了房开起了蔬菜店。一般早晨和傍晚出摊,营业到晚上9点,卖得比菜场里要便宜些。“有的人晚上下班了,还会特地到这边转转,这时候能拿到‘折扣价’。”而此时,青果巷的大部分人已经进入梦乡。 晚上卖菜间隙,国家大事也成了他和客人们的谈资。“老张可爱国了,以前还卖日本南瓜,日本豆腐,现在不卖了,”客人说,前阵子,他还特地在店门口挂了块牌子宣誓主权。 对面司法局的工作人员几乎每天都是张家菜铺的客人,晚上下了班正好过来买菜。“每天进门前看看绿色产品,饱眼福哪。”他们都是老张的熟客。熟到什么程度?自己抓了菜放秤上称,报个数儿就行;有时候老张当天卖不掉的菜,他们就帮着“收”了。 “还可以赊账!”一位正巧路过的熟客说,有客人预订鱼虾的时候,老张会稍微多带点,有不知情的老主顾上门,可以先买回去,钱不急着付。 “那是,服务一流,品种齐全。”说着,张洪新憨憨地笑了起来。“巷子里都是老人,到这里买菜,图的就是方便,再说6年了,感情多深,还计较这个?” |