目前,嘉泽镇政府正在对嘉泽镇街区进行改造,准备打造一个以状元科举文化为主题、以传统建筑为特色的江南地方文化文化旅游商业街区建筑群。

60多岁的嘉泽人徐双全很兴奋,“我们嘉泽是常武地区典型的致仕文化区,历史上曾出了两个宰相、三个状元、四望族、数十朝官、百名进士,群星争灿,光耀乡里。”

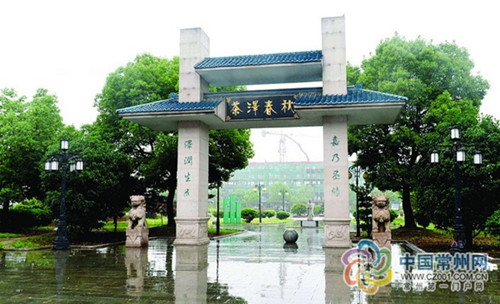

徐双全说,“十里三状元”说的就是他们嘉泽。只不过,让老徐有些纠结的是,随着时代的更迭,如今能在嘉泽地区寻访到的嘉泽状元的历史遗存比较少。听说常州晚报和嘉泽镇政府合作,要寻访嘉泽的故事,老徐开心极了。他说新建的状元坊是“形”,这些流传在当地的老故事则是嘉泽文化的“魂”。为此,这位退休老校长带着我们去寻访了嘉泽历史上第一个状元,佘中。

在茶泽街上随便找几个老人,都能讲出一些关于佘中的故事与传说

佘中是在北宋熙宁年间摘取全国科举桂冠的,是嘉泽历史上第一个状元,在嘉泽的“状元史话”上留下了具有开创性的一笔。

徐双全带着我们去的第一个地方,是名为茶泽人家的小区。相传佘中考取状元后,其所住村被叫“佘宅”,因地方语谐音后叫“茶食”,也叫“茶泽”。现实生活中的“茶泽人家”,离当年“佘宅”的地址不远。老徐介绍,严格说来,当地的居民已经不能算是佘中的后人,但茶泽人家这一带的居民,大多对佘中是很熟悉的,尤其是上了年纪的老人,几乎是听着佘中的传说长大的。在茶泽街上,随便找几个老人,他们都能讲出一些关于佘中的故事

当地老人们介绍,佘中从小就天资聪颖,性情谦虚谨慎,而且非常尊敬兄长佘贯。兄弟俩一起拜师学习,佘中总是一点就通,甚至不需老师点拨就能明白个中奥妙,可是哥哥佘贯则愚钝很多,常常要老师讲很多遍才能明白。

据传,佘中和哥哥中举之后一起进京赶考参加会试,两人相约要一起高中。结果,佘中榜上有名,可是哥哥却名落孙山。佘中想效法宋朝的宋祁,将状元之位让于自己的哥哥,于是向朝廷请求黜退自己录用兄长。朝廷驳回了佘中的要求,但是嘉许了他的做法。

对于佘中的最后去向,善良的嘉泽人为他“设计”了相对美好的结局

老徐查阅《常州地方志》、《武进志》、《阳湖志》等诸多文献资料的情况看,性格耿直的佘中仕途多舛,他曾是王安石变法的忠实拥护者,后因迁怒于朝廷被革职。宋哲宗时代又被重新启用,历任国子监修撰、秘书省正字、秘阁教理等。宋哲宗绍圣2年,还曾出使辽国。回国后,上书朝廷,建议修葺北部城池,以防辽兵入侵,朝廷未予采纳。20多年后,金兵大举南下时,人们才想起当年佘中的建言,却为时已晚。

关于佘中最后的结局,说法不一,有的说,是辞官回乡;有的说是遭人暗算,佘氏满门被斩,合葬于今嘉泽镇窑港村北,称佘墓。

但是对于善良的嘉泽人来说,似乎不忍心家乡的第一个状元有如此凄惨的结局,于是很多嘉泽相信,佘中并没有被斩,而是逃回家乡隐姓埋名,活了下来。70多岁的余纪忠老人就相信这个版本,“这个故事,我小时候就听我老娘讲的。”

在嘉泽当地,还有一种争议,佘中到底是否姓佘

也许正是因为这个隐姓埋名的传说,使得嘉泽当地还存在着关于佘中姓氏的争议。其中流传最广的一个版本,是部分当地人相信,佘中本姓余,“当年逃回家乡时,为了躲避追兵,将余改成了佘。”

除了传说,余纪忠和朋友们一起查阅了很多资料,包括《明永乐常州府志》、《状元史话》、《中国科举考试制度》、《毗陵余氏宗谱》等,证明佘中本姓余,是后人因口误或笔误所致,以致后来以讹传讹,称为佘中。

尽管目前还没有官方定论,但对于要重新寻访、整理这些状元的故事,老人们倒是意见统一,“镇上只有前几年新建的一个佘中广场,可以留给小年轻们看看了。这些老故事再不整理,等我们也老了,这些小年轻连传说都听不到了。”

|