1963年,周国澄还是一个刚刚高中毕业的毛头小伙,平生第一次离开父母出远门,便是去苏北海边的农场当了一名知青。如今,他已经是72岁的老人了,50多年前的知青老照片、知青日记和厚厚几叠家书,仍保存得非常完好。50多年来,这些知青档案随着他经历了文革动荡、工作变动,以及家中的翻屋拆迁,如同生命中的一部分不可分离。前几天,他主动联系上了本报“城事·档案柜”栏目的记者,讲述了他们那一代人特殊的青春故事。

周国澄(左一)和母亲、妻子一起翻看知青档案

天寒地冻,大男孩初入盐碱滩

带头下乡,被“任命”为知青大队长

1963年,周国澄高考落榜,怀揣大学梦的他加入了复读的行列,准备来年再考。他是父母唯一的孩子,按照“独子不当兵”的惯例,本来以为“上山下乡”运动应该不会落到他头上。但母亲周福娣当时是米市河居委会的主任,要是不带头动员儿子上山下乡,再做其他年轻人的工作就没有说服力了。

周国澄告诉记者,虽然时间已经过去了50多年,但下乡当天的场景好像就在眼前一样。那是1963年12月17日,在常州体育场,万人聚集,人头躜动。“常州知青赴东辛农场表决心大会”正隆重举行。当时的钟楼区区长苏庆咸把他拉到身旁,鼓励了他一番,然后拍着他的肩膀对大家说:“这位就是我们常州550位知青的大队长周国澄,下面由他代表知青表决心!”于是这个没有文件正式任命的“大队长”被同学们一直叫了几十年,一直到现在,知青聚会时还是这么叫,透着一份怀旧,一份亲热。

艰辛岁月,家书是最温暖的慰藉

东辛农场位于苏北灌云县,农场有32万亩土地,是当时全国十大农场之一。到达东辛农场后,大家被分配到了各个知青点,周国澄与108位常州知青分配到了东陬分场(陬,音同“邹”)。

第二天晚上,车子通过了长长的东陬大木桥。剧烈的颠簸中,知青们睁开朦朦双眼,四下一片漆黑,强烈的陌生感和思乡之情瞬间袭上心头,有些女生一下车便哭了起来。在农场吃的第一餐,是食堂里的大米粥,虽然香,却有一股刺鼻的木桶味;青菜里还放了很多姜,辣辣的,还有小小的鲫鱼干,这些都让大家感觉到了“边疆”的味道。这顿“最初的晚餐”,当年在东陬农场插队的常州知青,至今都记忆犹新。

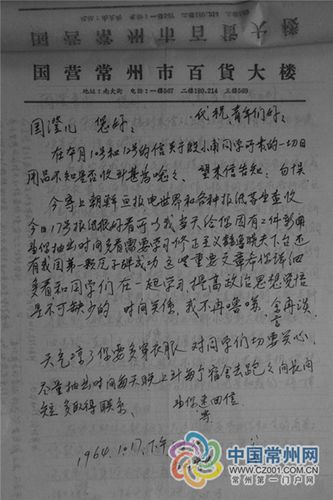

到农场的第二天,周国澄便给家里写了第一封家书,还画了简单的农场地图。一直到1976年回到常州,除了春节回家,大部分时间他和家人的联系,全在那一封封家书中。这些家书,周国澄迄今全部保存着。常州晚报记者随意翻开其中几封,父亲对儿子的殷殷关爱之情跃然纸上:既有关照儿子要重视政治学习,热心帮助其他同学;也有天气转冷,要注意身体。家中还经常寄些报纸杂志来,既可以学习,也可供消遣,比如1964年10月17日这天的信中就记载着,当天寄来了《朝鲜画报》《世界知识》《学科学》《新体育》《电影画报》等杂志刊物,还寄来了月饼、手电筒、肥皂等生活用品。父亲还关照他,家中寄来的熟豆油、炒米粉、白糖等食物,要懂得与同学们分享。而家中寄来的这些报刊杂志,周国澄将它们充实进了农场的阅览室。

父亲写给周国澄的家书

“小鬼当家”,经历磨练和蜕变

当时在许多农场,都是老干部管知青,而在东辛却是知青当家,自己管自己。“小鬼当家”之初,真有些不知所措。

周国澄记得,那年特别冷,天寒地冻。挖沟时,男知青的任务是10立方土,女知青是8立方土,对于刚出校门还不到20岁的城市孩子来说,觉得特别残酷。用皮尺量好一人一段,凿开冻土开始挖,完不成不能回家。男知青完成了就去帮助女知青,体力强的完成了帮体力弱的,即使这样,每天仍有来不及干完的活,于是,周国澄等几个“干部”就自觉留下来,把知青们剩下的活全部干完才能离开,一天下来满手血泡,浑身就像散了架。

劳动关咬咬牙能过,可生活关、思想关就不那么容易了。喝咸水,啃窝窝头,生活单调,个个都想家。都还是十八九岁的大孩子,有些男生的饭票刚半个月就全吃光了,周国澄和另外几个“干部”还得帮这些孩子代管饭票,要不然,下半个月的口粮就没了着落。#p#

苦中作乐,农场生活不乏迷人之处

鱼、蟹、野鸭当饱吃

周国澄告诉常州晚报记者,知青的日子虽然艰辛,但对于年轻人来说,常常苦中作乐,海边农场的生活现在回忆起来,也有它的迷人之处。

如果说东辛是江苏的北大荒,东陬则是东辛的东大荒,是荒中荒了。咸咸的碱篷盐蒿是当地人们常年的小菜,也是荒年的救命粮。春天,大片的盐碱地上的碱蓬盐蒿一望无际,一片红艳艳,红得耀眼,红得透天,红得壮观。能见到大自然赋予的如此壮观景色,也是知青们的眼福了。

知青们所在的渔场组,每年要为全农场提供20多万斤的鱼虾,每逢捕鱼季节,前来装鱼的牛车、马车络绎不绝,来不及运走的鱼便就地晒干,进库存放,如同粮食一般,这也是东辛当地的饭菜中常有鱼干的原因。周国澄和他的同伴们正是生长发育的年纪,在食物匮乏的年代里,这些营养丰富的鱼虾可谓雪中送炭。

在东陬当地,和知青们一起享受鱼虾盛宴的,还有无数的野鸭、天鹅、塘鹅、大雁等各种飞禽。人在湖中行,触动到芦苇,不小心惊动了它们,上万只鸟儿会同时飞上天空,“轰”的一声如同雷鸣,震耳欲聋。

周国澄曾收集过上百种鸟儿的羽毛,火黄的、绿色的、蓝色的、棕色的、黑的、白的,各种夹花的,大大小小,林林总总。他曾花80元(那时与齐白石画作的价格相当)买了一斤野天鹅绒,带回常州给父亲做马夹,每年天寒时,是父亲必穿的御寒宝物。

“寒风起,蟹脚痒”,东陬当地视蟹为神物,从不吃,还关照知青们下水要当心蟹戳脚。起初,知青们还将信将疑,等肚子一饿,便顾不上了。知青们三三两两拎着麻袋,循着蟹发出的汨汨之声找去,用电筒一照,在蟹一惊之际迅速抓住扔进袋中,不一会儿,袋子便沉甸甸的了。然后,到宿舍山头用石头支起脸盆,蟹往里一倒,再扣上一只盆,不加任何作料,白水煮煮熟了,脸盆一打开,便到处飘着蟹的鲜香味了。周国澄笑着说,鱼、蟹、野鸭可当饱吃,现在想起来,简直不可思议,竟然有过此等奢侈的口福。

当年知青劳动的场景

考入农大成为“终身知青”

1965年春天,周国澄考入了东辛农业大学。这是一所特殊年代的特殊大学,实行的是半工半读制。当时的《新华日报》曾发过社论《用革命观点看耕读大学》。其实,当时周国澄想考更好的大学,但农场社会主义教育组做他的工作,希望他把考入东辛农大当作一件政治任务来完成。当时,全国还有东北农垦大学、塔里木农垦大学等共5所类似的大学。

当时,东辛农大有3000亩田,周国澄和同学们在大学的四年里,除了学理论,还在这广阔的实习基地里实践着农作物栽培、育种、气象、土壤保护、肥料等知识。1969年,周国澄毕业,回到农场,成为一名农业技术员。大学期间,他还收获了爱情,和秋季班的同学、来自无锡的女知青曹至湖相识相恋,一直相伴至今。

1976年,知青回城潮掀起,周国澄调回故乡常州,到当时的五星公社工作,还是做农业技术工作,仍没离开过田间地头。他说,自己既是文革前的知青,又是一辈子与黄土地打交道的“终身知青”。 |