新年俗 新风气

“以为搬进了楼房就很难蒸馒头、做团子了。没想到社区早都考虑好了,组织大家一起到社区活动室来做,不但热闹,连干活都觉得不累了。喏,还有老外也来的。”家住青龙苑北区社区的吴阿姨满心欢喜地说道。

随着城镇化工作全面推进,青龙街道的不少居民从零散的自然村集中居住到了安置社区。 搬新居是为了更美好的生活,传统的年味可不能少。对此,社区统一组织,把众多的年俗活动换“新装”:舞龙舞狮、送春联、贴福字、戏曲表演、集中蒸馒头……这些活动让社区变得热热闹闹,也增进了邻里之间的和睦关系。

“现在过年可比以前热闹多了,以前都是一家一户,现在大家在一起迎新春,热闹的很。”吴阿姨的脸上露着幸福的笑容,“现在,青龙的年味更浓了!”(常州日报 丁玉轩)

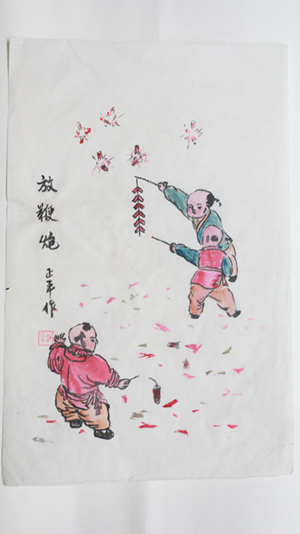

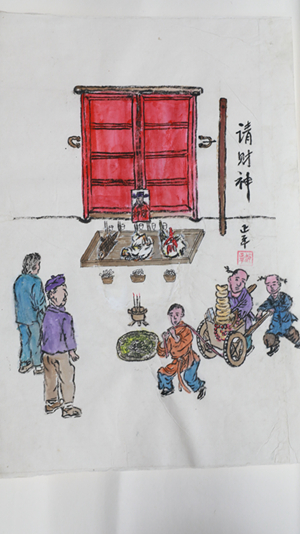

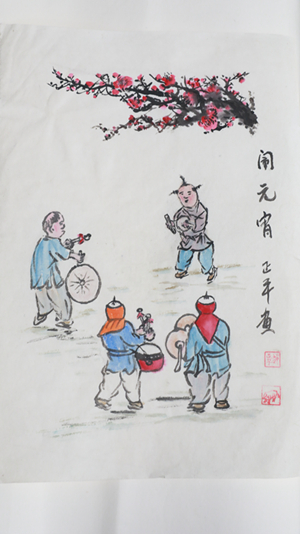

年画画年俗

家住茶山街道的赵正平老人,82岁。从退休到现在,他一直坚持年画创作,虽不是专业画家,作品已经被展出多次。他说:“画年画是退休后的自娱自乐,我把这些逐渐消逝的习俗画在纸上,也好留个念想。”

年画,是我国的一种古老民间艺术,和春联一样,起源于“门神”:室内贴年画,户上贴春联,门上贴门神,以祝愿新年吉庆,驱凶迎祥。

小时候玩过的游戏、乡间的农事民俗、充满神秘气息的年俗,都通过赵老的画笔生动展现。画年画需要回忆,也需要细细揣摩,“通常画一幅要半天左右,有的要画好几次,不满意的地方要修改。”以其中一幅《请财神》为例,惟妙惟肖地还原了请财神的场景,连祭祀用的牲口都生动形象地画了出来,非常传神。(常州日报 张莉敏 杨宇琳)

年夜饭必备硬菜

按常州的风俗,春节的那段团圆饭里,得有鱼有肉。

“焦店扣肉”因焦溪俗名焦店得名。百年来,是焦溪及其周边地区逢年过节的传统大菜,寓意红红火火。

焦店扣肉原材料是二花脸猪,而且必须是五花肉。一头二花脸猪只有10来斤肉可以做焦店扣肉。

“先将猪肉白煮一下,切成1厘米厚的薄片。”正在厨房里制作扣肉的葛银仙说,烧制焦店扣肉讲究技巧,将8-10块大小相似、厚度一致的扇形肉块,整整齐齐地皮朝碗底摆放好后,就可以放作料。

“放上一两片生姜起到去腥的作用,盐、白胡椒、酒、酱油按比例调制淋上,再放上一把冰屑糖使蒸出来的肉有光泽,口感更加发黏。最后放上一些梅干菜或酒糟。”

调制好的扣肉进蒸炉,一个半小时出来就能食用。蒸熟后的扣肉,倒扣在另一只碗里,瘦肉朝下,皮朝上,馒头型的扣肉即现眼前。

现在,焦店扣肉正在尝试批量化生产。为保证供货新鲜,猪肉都是半夜屠宰,当天做成扣肉,并进行真空包装,方便保存与运输。

不过,二花脸猪的保种工作比较复杂,导致数量有限,所以焦店扣肉产量也并不高。

据了解,每到过年,为了制作扣肉,焦溪需要屠宰1000多头二花脸猪,平均制作2万多碗。但即便如此,仍是供不应求。(常州日报 陶怡 徐佳誉)

掸檐尘

家住天宁街道小东门路的张玉春每年除夕前都要掸檐尘,“掸檐尘可不单是为了整洁,更意在将旧年中一切不好的东西统统扫地出门,期待为明年的生活带来好运。”(常州日报 赵苏寒)

铺鸡蛋 迎贵客

“铺鸡蛋”,曾经是春节用来招待客人的一个重要礼节。这个鸡蛋不仅仅是充饥,更是招待客人的最高待遇了。招待一般客人做两个“铺鸡蛋”,贵宾做四个“铺鸡蛋”,后来逐渐演变成“铺鸡蛋”里面加粉丝和两个肉圆,寓意“团团圆圆、事事如意”。

随着生活条件的改善,除了一些农村的老辈还保留着这一招待客人的习俗,“铺鸡蛋”更多已经渐渐成为人们嘴上客套话。比如某人要到朋友家去,一句“那我要赶紧回去准备‘铺鸡蛋’招待你”,算是欢迎对方前来做客。当然,大家对此只会一笑而过,并不在乎有没有真的“铺鸡蛋”。

虽然“铺鸡蛋”待贵客的习俗已经渐渐淡化,但春节时那份热情欢迎亲朋好友前来做客的情意却依然留在大家心里。(常州日报 吕战亚)

一年更比一年“糕”

如今,又到了一年一度的脚踏糕销售旺季。

脚踏糕的“糕”字和“高”谐音。过年吃脚踏糕,就成为了江南的习俗之一,寓意“年年高”“一年高一年”,表达着人们对来年美好生活的憧憬和良好的祝愿。

提到脚踏糕,不得不提何金兴。何金兴一家每年从农历十月做到腊月廿五,有时一天要做4000多斤,当天做的当天卖,供不应求。 何金兴家的制糕技艺是祖传的,从曾祖父到他已是第6代,有200多年的历史,在周边远近闻名。

刚刚出炉的脚踏糕冒着热气,一口咬下去又糯又韧,满嘴米香。 何金兴至今仍用木桶和煤球炉蒸糕,“从祖上传下来的工具,就是比蒸汽炉和不锈钢蒸出来的口感好”。由于纯手工制作又是土灶台蒸糕,1小时只能蒸出3锅脚踏糕。

郑陆人都吃惯了何金兴的脚踏糕,几乎家家户户都去买。为了满足需求,这段时间,何金兴一家早上2点就起来工作了。

铺粉、撒粉、蒸糕是脚踏糕制作的核心技术,也决定着脚踏糕好不好吃。先用手握成一个个粉团,均匀地铺在桶底,然后边撒粉边蒸,下面的粉会先熟了,每一层的粉怎么撒就很讲究了,“这就要在撒的时候掌握好火候”,直到将桶撒满,才能喘口气。

把蒸熟的粉头倒入方形模具,上下铺着纱布,再放上隔热垫,家里的女人就开始踏糕,这也是脚踏糕的由来了。“用脚踏主要是增加糕的韧性和粘度,这样比手揉省时省力”,站在粉头上来回踩,使四处踏遍,五分钟就可以了。

最后一个工序就是抽糕。撤掉上面的包被,拎牢四角提起来反扣在案板上,用缝纫用的粗线把糕割成砖头大,用保鲜袋一个个装好就完成了。(常州日报 陶怡)

大红丹纸上的迎春接福

“奶奶,这个红色的纸是什么呀?”家住香缇湾花园社区吴阿姨带着外孙女来到社区看书法家写春联,从未见过春联的孩子好奇地问到。

“这是春联,每到春节来临,会贴在门上。”红梅街道书画协会会长贺贤惠当天正在参加该社区的“书画迎新春”活动,为社区居民书写春联。这一活动是社区的迎新春必备节目。

贺贤惠边写着春联,边为身边的社区居民讲解着春联的起源。“春联,是我国独有的文化传统,按照传统习俗贴春联辞旧迎新。买红纸、写春联、贴春联,这些沿袭下来的习俗,一直流传至今。”家家户户选上一幅大红春联贴于门上,喜庆的气氛也就浓了。

春联是过年的一个传统文化的符号,也是藏在红纸里新年的记忆。富有创造力和文化内涵的春联营造了一种喜庆氛围,更是成为了一道别致的文化景致。饱蘸浓墨,随着转笔、留白和下笔深浅在那大红丹纸上迎春接福。(常州日报 孙佳慧 严谧莞 阚庆涛)

1月30日下午,茶山街道人民家园社区组织辖区青少年开展了“贴窗花,传真情”活动,共迎新春佳节。(常州日报 王甜)

绚烂龙影贺新年

铿锵有力的锣鼓声中,一条精神抖擞的“龙”帅气地翻了一个身。一旁的孩子看着入了迷,跟着“龙”跑了起来。

近日,雕庄街道优胜村巾帼舞龙队再次走进凤凰新城实验小学,为全校师生表演舞龙传统节目,展现中国的年俗民风。

这支舞龙队伍成立于1998年,每逢过年过节,巾帼舞龙队都会到各处舞龙,让雕庄的百姓都感受到过年的喜庆与快乐,期待来年能有个好兆头,寓意生活美满,幸福安康。

“时代在变,舞龙的意义从未改变。”巾帼舞龙队的队长尹建媛说,过年有了舞龙,才会更加有年味,更能让大家感受到喜气洋洋的新年氛围。(常州日报 许洁 王卉卉)

剪纸话道德

每逢春节、元宵节,夏云秀都会教孩子们剪生肖剪纸,把动物刻画得栩栩如生,并且叮嘱回去要把剪纸贴在窗户上,示意新的一年红红火火。

家住兰陵街道工一社区的夏云秀是一名退休教师,也是”五老志愿者、“江苏好人”,“人人都在说中国梦,我的中国梦就是用剪纸说道德”。

夏云秀在向孩子们教授剪纸技术之余,还会兴致勃勃地为孩子们讲述剪纸文化。“剪纸和所有中国民间的手工艺术是一样的,都有着悠久的历史和文化积淀,因此我们不能将这门艺术失传。”

为了传承剪纸文化,夏云秀主动联系辖区内的兰陵小学,希望能在学校里开剪纸课。学校也十分支持。从2014年10月开始,夏云秀每周都会指导孩子们学习剪纸。“有些学生成绩一般,但剪纸作品表现出来的艺术天赋却令我们惊讶。我希望给孩子们营造另一个自我发展的平台。”(常州日报 杨丽君) |